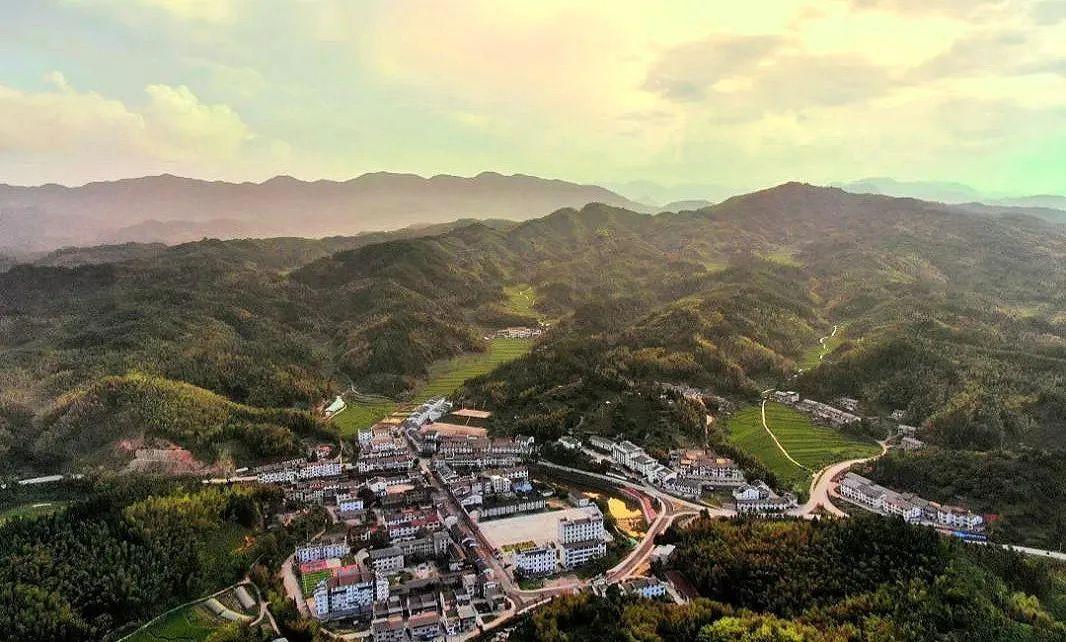

梅口乡拥坑村地处泰宁县中南部,距县城20公里,辖7个自然村,分为8个村民小组,全村总人口237户876人,耕地面积1265亩(水田1220亩),山地面积9936亩,天然林1800亩,竹林251亩,森林覆盖率达68%。

近年来,拥坑村在通过党建引领、规范落实、文化富民,逐步实现产业兴、生态优、日子美的同时,不断探索健全乡村振兴长效推进机制,打造共建共治共享的社会治理新格局,全村呈现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的喜人局面,先后被评为省级乡村治理示范村、省级乡村旅游休闲集镇、全省三星级乡村旅游休闲集镇。

拥坑村坚持探索生态产业化、社会治理长效化、乡村新好风尚示范化,以创新探索精神汇集干群联动谋发展的积极性和主动性,全力加强乡村治理,全面推进乡村振兴。

(一)坚持探索生态产业化

拥坑村域内农业传统产业主要有烟叶、水稻等,其中,烟叶种植面积达480亩,每亩效益约3500元,烟叶总收入达168万元。近年来,新发展的产业有:特色玫瑰种植中心,共计500亩,每年经常性用工约50余人;岩茶种植基地,大约500亩,每亩效益约2900元,总收入达145万元,每年经常性用工达100余人;华悦热带观赏鱼养殖,养殖面积16亩,年产值160万。2021年村级自有收入16万元,村民人均可支配收入达2.1万余元。

紧紧围绕乡村振兴示范带打造,结合水际景区旅游线路延伸实际和所在地茶旅小镇建设,依托生态环境优势,将一二三产业有机整合、紧密相连、一体推进。一是促进茶产融合。以状元茗为中心,吸引探春、四德堂等茶企形成产业群,致力于构建“三位一体”的产销体系。二是发展花旅产业。打造建设“玫瑰谷”基地,持续规划花旅融合。三是打造鱼产业。依托良好的养殖环境,引进热带鱼养殖行业,打造建设热带观赏鱼养殖基地,全面逐步形成形成“一棵茶、一朵花、一条鱼”为主导的产业集群,打造成农业产业特色明显、一二三产业融合发展的示范强村。

(二)坚持探索社会治理长效化

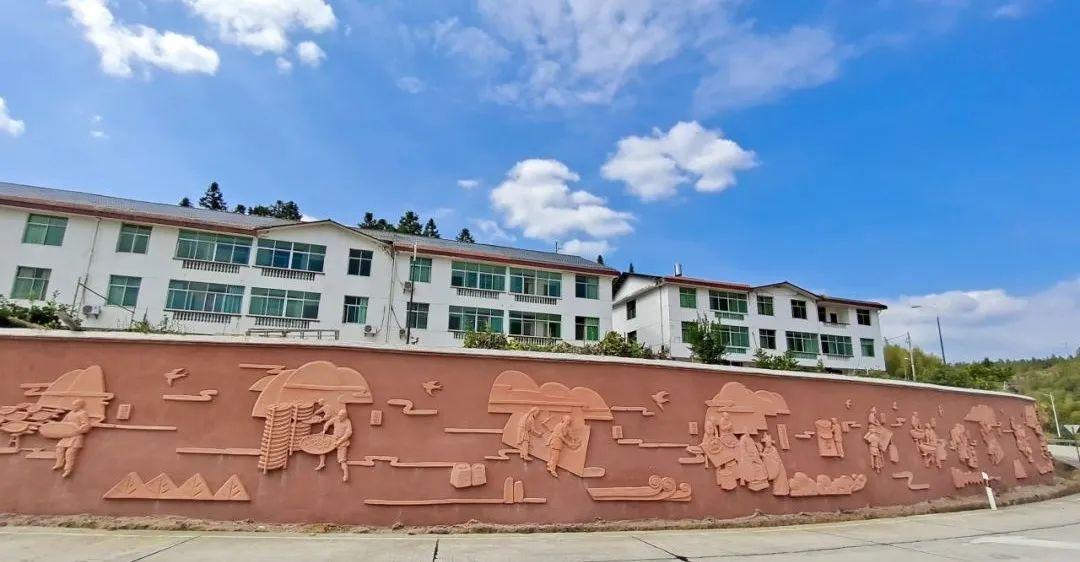

坚持发挥群众自治能力,增加社会发展活力;坚持推进社会法治提升,强化群众生活保障;不断发挥行业协会、民间组织的作用,在生态环境管护、农村风貌管控、社会治理等方面形成了一些长效机制。一是“管养分离”生态综合管护模式。为解决“多头管理体量小、分散管护效率低,责任不明效果差”的实际情况,在全县首创集镇公共服务管养分离的市场化运作,组建一支15人生态管护队,实行“管养分离”的市场化模式,对环境整治领域全方位管护,实现“智慧环卫”和污水处理无害化处理全覆盖,统筹资源提高效率。二是“两统筹、两统管”风貌管控模式。建立“县统筹、乡统管;地统筹,事统管”的县乡联动机制,严格规划的落地实施,按照规划布局开发建设,新建房屋实行统一的“杉阳明韵”建筑风格,同时新建停车场,新植茶树,实施道路白改黑、集镇至新坑路灯建设、集镇强电下地、茶文化标识建设等环境提升项目,美化人居环境。三是“五联五共”区域联建模式。着眼于解决库区移民村“大杂居,小聚居”带来的责任不明、协调困难等问题,建立由党委牵头、各村参与、社会联动的区域联建机制,在民生短板、环境整治、产业发展等工作上形成合力,提升治理效能。

(三)坚持探索乡村新好风尚示范化

以市乡村振兴促进会引导、帮扶为契机,充分发挥文明实践站、法治广场等文化设施功能,搭建“乐龄学堂”“国学讲堂”等学习平台并免费向村民开放,常态化开展志愿服务活动,引导村民自觉践行社会主义核心价值观,大力弘扬文明乡风、良好家风和淳朴民风。

结合本村文化、生活实际,融入公序良俗、公民义务等内容修订村规民约,引导村民自觉践行社会主义核心价值观,大力弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风。同时以身示范,引导集镇周边他村村民参与融入集镇乡风文明建设,扎实开展“孝老爱亲、环境卫生、文明家庭、助人为乐”等评选活动,涌现出“全国最美家庭”—肖志平、丁纪娥家庭、福建省“巾帼示范基地”—玫瑰谷,助人为乐李生辉,见义勇为李业良,孝老爱亲谢桂香等道德模范,增强集镇各村村民的归属感和获得感,促进集镇和谐氛围的营造,进一步强化乡村治理。